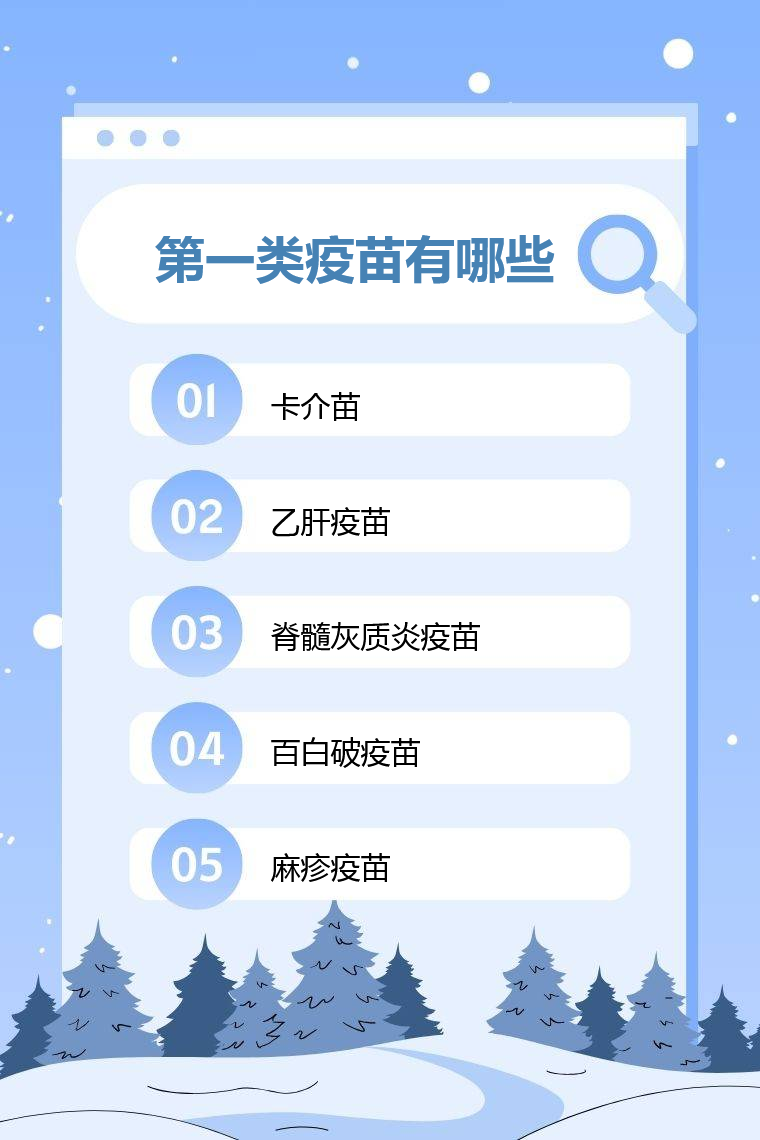

第一类疫苗是指政府免费向公民提供,公民应当依照政府的规定受种的疫苗,包括国家免疫规划确定的疫苗,省、自治区、直辖市人民政府在执行国家免疫规划时增加的疫苗,以及县级以上人民政府或者其卫生主管部门组织的应急接种或者群体性预防接种所使用的疫苗。常见的第一类疫苗有卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗等。

1. 卡介苗:用于预防结核病。新生儿出生后应尽早接种,一般在出生后 24 小时内进行。接种部位为上臂三角肌中部略下处皮内注射。

2. 乙肝疫苗:主要预防乙型肝炎。按照 0、1、6 个月的免疫程序,即出生时、1 个月龄、6 个月龄各接种 1 剂。接种部位为上臂三角肌肌内注射。

3. 脊髓灰质炎疫苗:预防脊髓灰质炎小儿麻痹症。儿童在 2 月龄、3 月龄、4 月龄和 4 周岁各接种 1 剂。接种方式为口服。

4. 百白破疫苗:用于预防百日咳、白喉和破伤风。分别在 3 月龄、4 月龄、5 月龄和 18 月龄各接种 1 剂。接种部位为上臂三角肌肌内注射。

5. 麻疹疫苗:预防麻疹。儿童在 8 月龄时接种 1 剂,在 18 月龄至 24 月龄时再接种 1 剂。接种部位为上臂外侧三角肌下缘附着处皮下注射。

第一类疫苗的接种应严格按照免疫程序进行,确保接种的及时性和有效性。同时,接种前应告知医生儿童的健康状况和过敏史等信息,如有发热、急性疾病等情况应暂缓接种。接种后应在接种现场观察 30 分钟,如出现异常反应应及时就医。家长应妥善保管儿童的预防接种证,记录每次接种的时间、疫苗种类等信息,以便后续查询和补种。

第一类疫苗在预防传染病方面发挥着重要作用,家长应积极配合政府和医疗机构的工作,按时带儿童接种疫苗,为儿童的健康成长提供保障。