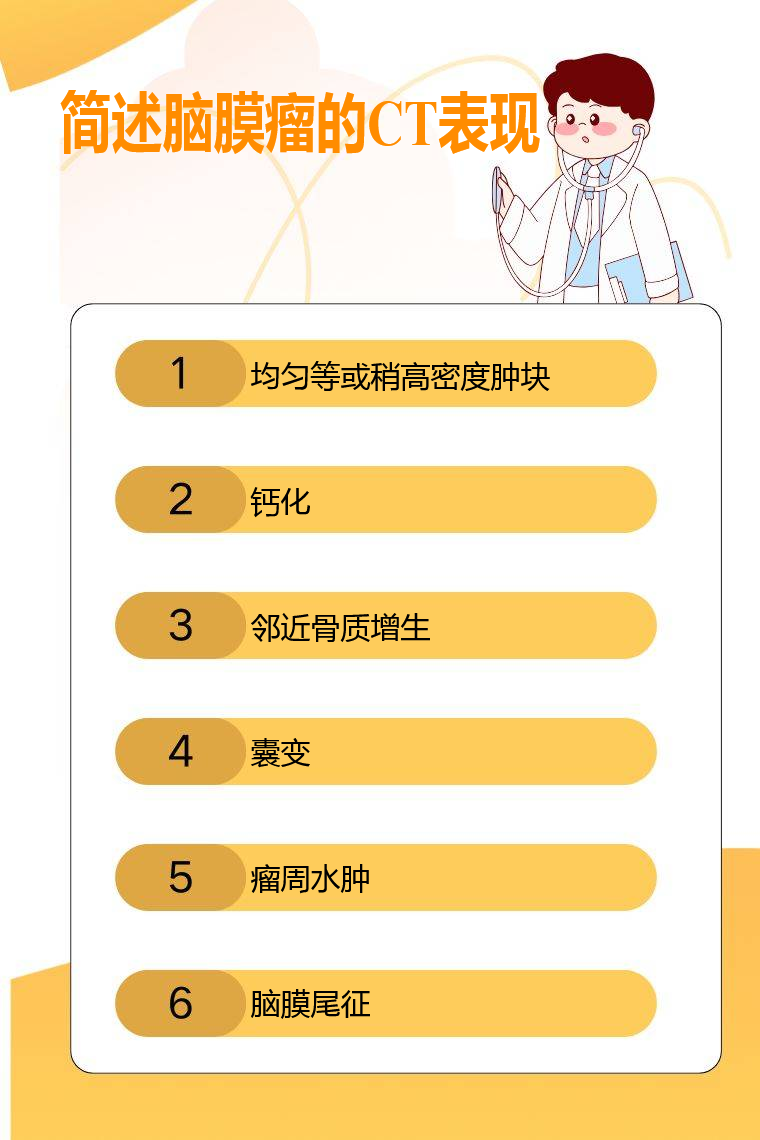

脑膜瘤的CT表现主要包括均匀等或稍高密度肿块、钙化、邻近骨质增生、囊变、瘤周水肿、脑膜尾征等。其影像特征因肿瘤位置、生长方式及病理类型而异,需结合增强扫描综合分析。

1. 均匀等或稍高密度肿块:典型脑膜瘤在平扫CT中多表现为边界清晰的类圆形或分叶状肿块,密度均匀且与脑实质相近或略高。增强扫描后约90%呈现显著均匀强化,部分病例可因肿瘤内血管或纤维成分分布不均而出现轻度不均匀强化。

2. 钙化:约20%-25%的脑膜瘤可见钙化,CT表现为散在斑点状、砂粒状或团块状高密度影。砂粒体型脑膜瘤特征性表现为弥漫分布的细密钙化灶,而骨化生型则可见粗大钙化或骨性结构。

3. 邻近骨质增生:约15%-20%的病例在肿瘤附着处出现颅骨内板增厚、硬化或骨质肥厚,常见于颅底或凸面脑膜瘤。CT可清晰显示局部骨质密度增高、皮质增宽及髓腔变窄等改变。

4. 囊变:约3%-7%的脑膜瘤发生囊性变,CT表现为肿块内边界清晰的低密度区,增强扫描囊壁可见强化。囊变常见于血管瘤型或分泌型脑膜瘤,可能提示肿瘤生长活跃或侵袭性较高。

5. 瘤周水肿:约30%-60%病例出现不同程度的水肿,CT显示肿瘤周围片状低密度影。水肿范围与肿瘤大小无直接相关性,但矢状窦旁或大脑凸面脑膜瘤更易引发明显水肿,可能与静脉回流受阻有关。

6. 脑膜尾征:增强扫描时约50%-70%可见邻近脑膜线样强化,表现为从肿瘤基底向周围延伸的鼠尾状强化带。此征象虽非脑膜瘤特有,但结合其他特征可提高诊断特异性。

对于疑似脑膜瘤患者,定期影像学随访至关重要。日常需注意观察头痛、视力改变或肢体无力等神经系统症状的进展,避免头部外伤及电离辐射暴露。确诊后应根据肿瘤大小、位置及症状制定个性化治疗方案,术后需严格遵医嘱进行康复训练并按时复查。保持良好的作息规律和情绪稳定有助于改善预后,出现任何新发症状应及时就诊评估。